„Die Verwendung von hochwertigen Baumaterialien aus eigenen Lagerstätten ist für die Denkmalpflege und generell zur authentischen Bewahrung unseres großen und wertvollen Gebäudebestandes von immenser Bedeutung“, erklärte Richard Drautz, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, heute anlässlich der Tagung des Arbeitskreises Kulturgüter aus Stein, die zum ersten Mal in Stuttgart stattfand. Ziel war es, in einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Naturwissenschaftlern, Natursteinlieferanten, Handwerkern und Restauratoren über die vielfältigen Natursteinvorkommen in Baden-Württemberg und ihren früheren, aktuellen und künftigen Einsatz in den Bereichen Denkmalpflege, Technik und Architektur zu diskutieren.

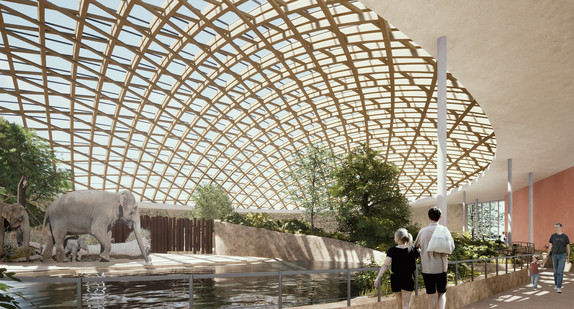

Knapp 30 verschiedene Gesteinstypen, die nach Farbe und Struktur meist noch in mehreren Varianten auftreten, sind aufgrund der erdgeschichtlichen Entwicklung in Südwestdeutschland vorhanden. Dies spiegelt sich beispielsweise in den Kulturdenkmalen des Landes wider – beispielsweise dem UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Maulbronn oder dem modernen Bau der Staatsgalerie Stuttgart. „Muschelkalk, Schilfsandstein, Travertin und Granit gewährleisten wie kein anderes Baumaterial Langlebigkeit. Jeder Naturstein ist ein Unikat“, so Richard Drautz.

Auch für die Fertigstellung des Kölner Doms und des Ulmer Münsters spielten Steinlieferungen aus Baden-Württemberg eine große Rolle. Heute seien die heimischen Gesteine wieder gefordert, besonders bei den notwendigen Instandsetzungen von Denkmälern. Wichtig sei darüber hinaus die Verwendung von Natursteinen bei Neubauten im historischen Umfeld.

Der Staatssekretär wies darauf hin, dass das Land über die Denkmalförderung einen großen Teil für Natursteininstandsetzungen ausgibt – beispielsweise bei den großen Kirchenbauten in Ulm, Freiburg, Konstanz, Esslingen und Schwäbisch Gmünd aber auch bei den staatlichen Liegenschaften und Schlössern wie Heidelberg oder Salem.

„Betrachtet man die Erhebungsergebnisse des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, so nehmen seit Jahrzehnten die Zahl der Betriebe und die Produktionsmenge dieser Betriebe besorgniserregend ab“, so Richard Drautz. Um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert habe es noch mehr als 1.600 Werksteinbrüche im Land gegeben, von denen die meisten allerdings recht klein gewesen seien und überwiegend der lokalen Versorgung gedient hatten. Mit dem ersten Weltkrieg kam das Ende für viele Steinbrüche. Zurzeit überschwemmt der Ferne Osten Europa mit billigem Werkstein, der nicht selten unter unwürdigen Arbeitsbedingungen und ohne Rücksicht auf die Umwelt gewonnen wird. Heute stehen in Baden-Württemberg lediglich noch 45 Werksteinbrüche in Nutzung, die auch ums Überleben kämpfen.

Weniger als zehn Prozent der für Neubauten und in der Denkmalpflege verwendeten Naturwerksteine werden derzeit aus eigenen Lagerstätten bezogen. „Dabei ist das Angebot vielfältig und hochwertig, wie die hohe Zahl der historischen Bauwerke und die vielen nun vorliegenden geologisch-mineralogischen und gesteinsphysikalischen Untersuchungen eindrucksvoll belegen“, so Richard Drautz.

Das gemeinsame Ziel der Tagung sei es, die Kenntnis über die Verwendungsmöglichkeiten von heimischem Naturstein für die Restaurierung, Renovierung und Neubau zu verbessern und für die Verwendung von Naturwerksteinmaterial vor allem aus den heimischen Lagerstätten zu werben. Denn diese erforderten geringe Transportweiten und würden unter Berücksichtigung des Umweltschutzes gewonnen.

Quelle:

Wirtschaftsministerium